Reseña investigación “Fitnessgonnafit: Desmantelando la cultura del fitness en Instagram”, de Valeria Radrigán y Tania Orellana

ESCRITO POR ALEXIS CARREÑO

Conocí a Valeria Radrigán y Tania Orellana el año 2016 cuando me invitaron a presentar su libro “Extremos del Volumen”, el cual reflexionaba sobre la expansión y reducción del cuerpo a partir de la ingestión excesiva o el rechazo de la comida. Hoy Tania y Valeria retoman su trabajo en conjunto, pero esta vez para hablar de las modificaciones corporales y el espacio digital a través de su investigación “#Fitnessgonnafit: Desmantelando la cultura del fitness en Instagram.” Particularmente, me voy a referir a uno de los artículos que deriva de esa investigación titulado “Strongisthenewsexy: Performatividades pornográficas y visualidades de resistencia en la cultura fitness de Instagram”.

FITNESSGONNAFIT

Desmantelando la cultura del fitness en Instagram

-min.png)

Valeria Radrigán Y Tania Orellana

NOVELA: YO BIPOLAR.

Capítulo XLV

Todos los hombres están locos y, pese a sus cuidados,

sólo se diferencian en que unos están más locos que otros.

Nicolás Boileau

Por Jesús I. Callejas

GALERIA

Ramiro, incansable sibarita, me ha invitado a la más reciente exhibición de un viejo amigo: un tipo melenudo, bohemio trasnochado. Con tal que no haya una de esas instalaciones me doy por satisfecho; sólo quiero salir a refrescarme un rato. Hay menos tumulto… y mejor vino y entremeses. Vamos pues. Envidio la jodedora ironía de Ramiro. Ahí llegan tres conocidos suyos: jamona con la cabeza enredada en trapos similares a toallas y mirada sultanesca -Te presento a la mejor escultora que hay en la actualidad-; gigante melenudo de dique torcido por labios -Excelente poeta-; y esmirriado mecenas con apéndice nasal de tucán y frente sudorosamente helada -Un hombre de infalible olfato para el talento-,hacia acá tendiendo manos que evado -recordé el remiso comportamiento de Amelia- diciendo Hola y largándome en busca de agua mineral con mucho hielo. Los recuerdo de mis viejos tiempos de tertulia y galerías, pero mucha gente me ha olvidado.

leer… la acción

Alberto Caballero

Leer, escribir, traducir, reproducir...son modos de hacer con los conceptos. Nosotros hemos elegido leer...por que nos ha ayudado luego a escribir sobre...la acción.

La acción...es nuestro concepto princeps, como podría haber sido la representación, la actuación, la interpretación, entre otros. Fundamental ya que el tema que nos ocupa es el arte de la acción denominado genéricamente performance. La performance en tanto arte de la acción, hace de 'la acción un arte'.

De este concepto han derivado otros como: presentación, efímero, cuerpo y lugar, entre otros, pero antes de entrar a definirlo, tenemos que seleccionar el operador, el aparato teórico, para poder leer. Para leer tenemos que elegir un modo de escritura, lo hace la ciencia, con las matemáticas, la música con el pentagrama, la danza con la la coreográfica, la poesía y la literatura con la letra, la geometría y la topología, la geografía, incluso la astronomía.

Esto es muy reciente, pero el arte de la acción empieza a tener dos lecturas, una la historia, el relato de los acontecimientos fundamentales en sus 60 años (de historia), y la biografía, el relato de la vida de los artistas (de la acción). En ambos métodos el concepto principal es la interpretación: la interpretación de los hechos, de los acontecimientos, interpretación de otra interpretación, ya que no se puede saber del acontecimiento en si. En el caso de 'la vida del artista' son interpretaciones de sus momentos vividos, no se trata del hecho, sino de su interpretación, autobiografía o biografiados por otros. De allí grandes 'biografias de ' , o epistolarios famosos (André Gide).

Los que se van… La explosión del

realismo social ecuatoriano

(Parte 2 de 3)

Por César Espinosa

Con la publicación, en 1930, de Los que se van («Cuentos del cholo y del montuvio»), de Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert y Demetrio Aguilera Malta, integrantes del llamado Grupo de Guayaquil, se abrió el ciclo del realismo pleno en la literatura ecuatoriana.

Asombra por lo radical de su planteamiento estético y la unidad temática que consigue. Son cuentos del cholo y el montuvio; todos ellos tienen un estilo conciso, hecho de frases cortas y rotundas, regadas en párrafos mínimos que guardan perfecta armonía con los pasajes que fragmentan cada historia, también corta y rotunda. Destacan localismos, malas palabras, expresiones directas: así, los personajes hablan como en la realidad. Puede decirse que con la fuerza de un manifiesto, asevera Abdón Ubidia.

Opinan los escritores argentinos en “Documentales IV”

Por Luis Benítez

Recientemente Ediciones Richeliú, de Buenos Aires, publicó el cuarto tomo de la serie ‘Documentales. Entrevistas a escritores argentinos’, que recopila las opiniones y los pareceres de una selección de autores de dicha nacionalidad. Gracias a la recopilación en sus páginas de las entrevistas realizadas por Rolando Revagliatti (1), antes publicadas en diferentes medios de comunicación, es posible para el lector acceder a este interesante material de consulta. En ‘Documentales IV’, poetas y narradores se explayan acerca de una gran variedad de temas, que van desde las peculiaridades de la obra propia hasta sus criterios en cuanto a la ubicación en el panorama de las letras contemporáneas, sus preferencias y rechazos literarios, los movimientos estéticos a los que han pertenecido o corresponden en la actualidad, así como su paso por el acontecer político y social en que se gestaron sus trabajos. Simultáneamente, los entrevistados proveen precisa información respecto de su modo de plasmar los trabajos y la manera en que cada título dialoga con los demás de su autoría.

Hans Braumüller, Ruggero Maggi, Clemente Padín e Chuck Welch, 2020.

UNITI NELLA MAIL ART

UNIDOS EN EL ARTE CORREO

Publicado por Hans Braumüller y SdK en Hamburgo, Alemania, 2020

"El documento UNIDOS EN EL ARTE CORREO da cuenta del nacimiento y desarrollo de esta forma de expresión artística conocida como ARTE CORREO… sin duda, la más grande en relación al número de participantes, extensión -tanto espacial como temporal- y, todo ello, fuera de la industria del arte… sólo explicable por su confeso propósito de trabajar fuera del área del comercio, privilegiando la comunicación y el dominio del uso (no del cambio)… por ello no morirá nunca. Para una comunicación genuina, bastan dos interlocutores ejerciendo su rol social."

Clemente Padín, Montevideo, 21.05.2020.

Traduzione di Maddalena Carnaghi e Ruggero Maggi

Comunicado de Escáner Cultural

**Fuente: ver abajo

**Fuente: ver abajo

Crónicas de la desesperación: postsexualidad en el mundo COVID- 19

Por @detectivemaleron

En memoria de #missmiami QUEPD

Tres días antes de que quedara la cagada (¿Cuándo quedó realmente la cagada?) tuve mi último encuentro sexual de Badoo. Digo el último porque fue el último offline, y porque hablar de últimas veces hoy ya no es una exageración, sobre todo en lo que respecta al WOB= the world of before.

Sí, eran días en los que varios en este país ya estaban recluídos voluntariamente, y días en los que la policía de la moral de las redes, los coronafachos, como les empecé a llamar, ya andaban vigilantes, de lo que hacías, no hacías, a donde ibas, si es que ibas, si es que te comportabas “mal”, si eras poco “responsable”, poco “consciente”, poco “aséptico”. En esos días me pegué el último revolcón, cuerpo a cuerpo, con sudor, harto besuqueo y lengua, con ganas. Le conté sólo a mis amigos más cercanos; a esos que me dirían bien ahí, aprovechaste, te quedaste con un lindo recuerdo de WOB. Revelarlo a alguien más podría significar mi apedreo virtual, weona es super peligroso lo que hiciste. Peligroso ya no era follar sin condón, peligroso era follar -y peor- besar.

NOVELA: YO BIPOLAR.

Capítulo XLIV

Todos los hombres están locos y, pese a sus cuidados,

sólo se diferencian en que unos están más locos que otros.

Nicolás Boileau

Por Jesús I. Callejas

INTERROGATORIO

FACTORÍA SANTA ROSA Y GALERÍA ESPORA SE UNEN PARA REALIZAR VENTA “ARTE EN RESISTENCIA” EN BARRIO FRANKLIN

Entre el 4 y 12 de enero de 2020, en Factoría de Arte Santa Rosa, Santa Rosa 2260, segundo piso. Desde las 11:00 AM a 20:00 horas, horario continuado. Entrada liberada.

-Galería Espora y Factoría Santa Rosa se unen en esta venta de arte en el barrio Franklin de la capital. La idea es aunar fuerzas en tiempos de crisis y generar un espacio cultural bullente donde 30 artistas chilenos ofrecerán sus obras a precios excepcionales con contenidos que apelan directamente a la contingencia.

La obra contingente del artista callejero que interviene murales en la ciudad Caiozzama o el trabajo político y social del icónico artista Guillermo Núñez, convivirán en esta venta de arte que Galería Espora y Factoría Santa Rosa organizan juntas en el espacio de esta última. Artistas jóvenes y también consagrados como Omar Gatica, Julia Toro, Jorge Brantmayer, Francisco Papas Fritas, Loreto Carmona, Nemesio Orellana, entre otros, ofrecerán sus obras cuyas temáticas exponen cuestiones que en tiempos de reivindicaciones y cambios resultan pertinentes y enriquecedoras

Mauerfall Instalacion - Kulturprojekte Berlin. Foto Alexander Rentsch

Durante la semana del 4 al 10 de noviembre de 2019 se conmemora la caída del muro de Berlín con diversas actividades. Con una orientación artística, conciertos, instalaciones y debates, la ciudad y el país, buscan conservar la memoria y llevar un mensaje de unidad que perdure en las generaciones venideras.

Con la gestión de Kultur Projekte, MauerFall30 ha conseguido desplegar tanto instalaciones físicas como virtuales en lugares trascendentes de la historia de la caída del muro. Checkpoint Charlie, Alexanderplatz, Schlossplatz, East Side Gallery y la Puerta de Brandeburgo son algunas de las locaciones que recibirán a visitantes de todo el mundo con imágenes y esculturas en movimiento que permitirán reflexonar y recordar los eventos que se vivieron no sólo durante los últimos días del muro, sino que durante las décadas de ocupación y división de la ciudad.

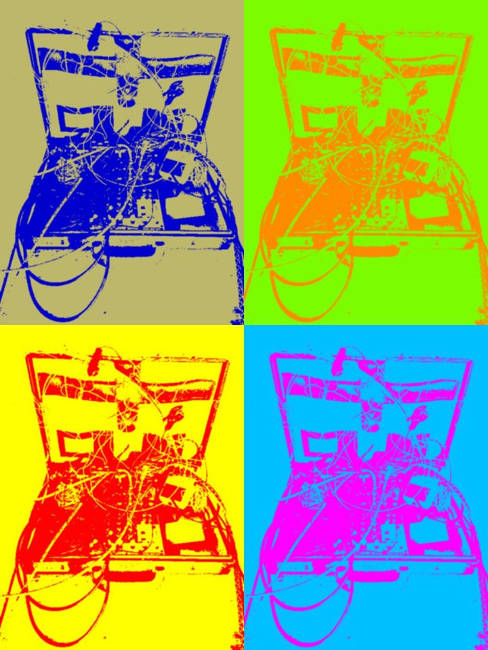

Experimentación sonora, afectos y territorio.

Sobre el trabajo de Sebastián Tapia.

“La música tiene cuerpo. Abulta. Nos llega diseminada a través de gestos-sonidos-acciones-luces-colores. Es el gesto el que provoca el sonido, no el instrumento. El comportamiento en escena es signo en sí”

Mauricio Kagel

Samuel Ibarra Covarrubias

Un creciente y sostenido proceso de dasnarrativizacion general atraviesa la vida en el mundo contemporáneo. Se asienta una sensación de fugacidad. Bajo regímenes de híper producción el ser humano se transforma en un “animal laborans tardomoderno”. Una entidad gerenciada por los flujos de la oferta y la demanda. El cálculo como patrón rector de todo desplazamiento colabora definitivamente con la ideología del adelgazamiento de sentido, imponiendo la lógica de lo liviano para que nada se haga políticamente problemático

Desnarrativizar supone restar palabras a las imágenes, desbaratar contenido y sustraer la necesaria complejidad que suponen los signos dispuestos en un trayecto. Desnarrativizar es desalojar del sentido la densidad simbólica para narrar las fuerzas que lo mueven.

El ruido como búsqueda y experimentación aspira a tensionar las formas sonoras preconcebidas y consideradas tradicionales aunque justamente a veces su propuesta este lejos de las consideraciones o valoraciones académicas o institucionales los artistas ruidistas se juegan entre la indiferencia y la porfiada insistencia en actos estéticos que no aspiran a “cambiar la música” sino a pensar figuras donde la disonancia radical abre otras vías de interpretación.

Si cierta música experimental en su fase hipermoderna ha entrado en una tendencia hacia lo digital, asépticamente programada y de factura ultra limpia, el ruido nos ha nutrido de una rugosidad tensa y critica, deformando y haciendo estallar la ilusión de una realidad musical impuesta. Su operatoria de deformación sonora toma elementos que nos rodean y se mezclan apropiándose de desechos y estímulos exógenos no solo remitiendo en su acción a lo natural sino desanudando una compleja traslación sónica de los diagramas con que se organiza nuestro orden subjetivo y social. En estos trazados no es difícil leer las fuerzas que hoy crispan lo social, lo económico y lo cultural.

El ruido y su política de contraposición de las dominancias alteran la comodidad de las dinámicas del consumo avanzando desde una tipología ideal del sonido hacia un deseo de desprogramación de una escucha automática a otra donde se descubren y se leen traumáticamente aveces formas ocultadas e intentadas domesticar para que se despojen de sus dificultades e incomodidades discursivas.

El ruido enciende narrativas y llena de sustancias los espacios donde la fantasía tecnológica ha pretendido decretar la última palabra desautorizando la anarquía de lo vivo.

En esta conversación, el músico ruidista Sebastián Tapia (1985) habla de sus procesos y como ellos operan en consonancia con un deseo de investigar vitalmente los espacios, movilizando cadenas de afectos, deseos y una profunda conciencia de hacer lugar y territorio desde su cuerpo siempre en zigzag, en fugas y retornos.

Ecuador: La Generación de Los decapitados

y la vanguardia poética

(Parte 1)

Para Tulio Mora, a quien sólo conocí en sus antologías y estudios sobre el Movimiento Hora Zero de Perú.

Desde México: César Espinosa

Plantea Agustín Cueva (1967) que, para el Ecuador, el siglo XX sólo se inició en 1922… sería entonces cuando los ecuatorianos ingresan a la modernidad política, social y cultural, una vez que el 15 de noviembre de ese año fue masacrado el movimiento popular insurreccional de Guayaquil, con un saldo de centenares de víctimas. De esta manera, es lamentable cuando se condensan y estallan todas las contradicciones acumuladas por el desarrollo de un capitalismo a la vez contemporáneo y primitivo, asegura.

Jorge Carrera Andrade

Ese mismo año 22, Quito saludaba el primer libro del primero de los principales poetas ecuatorianos del siglo XX, Jorge Carrera Andrade (1903-1979), cuyos versos «señalaban ya la voluntad de marchar fuera de las influencias que reconocían los jóvenes procedentes del modernismo».