MARCOS ROSENZVAIG: “A partir de Tadeusz Kantor desarrollé un lenguaje teatral singular”

MARCOS ROSENZVAIG: “A partir de Tadeusz Kantor desarrollé un lenguaje teatral singular”

Marcos Rosenzvaig:

“A partir de Tadeusz Kantor desarrollé un lenguaje teatral singular”

Entrevista realizada por Rolando Revagliatti

Profesor de Letras y Doctor en Filología Hispánica, Marcos Rosenzvaig es también un experimentado hombre de teatro, ensayista y novelista. Con nosotros conversa extensamente, entre otros tópicos, sobre su formación teatral en la Argentina y en Rumania, así como sobre sus investigaciones en Polonia a partir de la obra de Tadeusz Kantor, las realizadas tras imbuirse del universo creativo de Copi y la entrevista que le efectuara a Paul Bowles, la última que el octogenario escritor concediera, dos meses antes de fallecer.

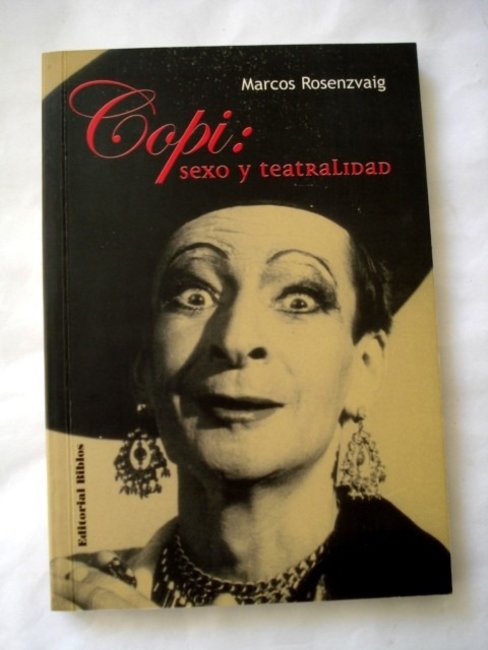

Marcos Rosenzvaig nació el 22 de junio de 1954 en San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, la Argentina, y reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es Profesor de Letras (1982), por la Universidad Nacional de Tucumán, y Doctor en Filología Hispánica, por la Universidad de Málaga. Dictó seminarios, cursos y conferencias en varias universidades de su país, Colombia, Ecuador y España. En los ‘70 se formó en actuación, dirección y pedagogía teatral. Actuó en espectáculos teatrales (por ejemplo, en “El último padre” de Rodolfo Braceli, en Estocolmo, Suecia, 1985, “Homenaje a Federico García Lorca” en Viareggio, Italia), algunos de los cuales dirigió siendo suya también la dramaturgia (“El Vía Crucis”, en Livorno, Italia, 1979, “El pecado del éxito”, en Quito, Ecuador, 2010, etc.), y obtuvo en 1978, otorgada por la Embajada de Rumania, una beca de estudio en la Universidad de Teatro, en Bucarest, así como entre otros reconocimientos, la Faja de Honor de la ADEA Asociación de Escritores Argentinos, por su libro “Teatro” (1994), el Premio Fondo Metropolitano para las Artes y las Ciencias, por su libro “Teatro y enfermedad” (2008) y el Primer Premio Argentores Metrovías por su monólogo “Una cabeza en apuros” (2009). Es el compilador de los volúmenes “Epístolas terrenales” y “Monólogos filosóficos, teatrales, cinematográficos”. Libros publicados en el género dramaturgia: “Regreso a casa” – “Qué difícil es decir te quiero”, “Niyinsky” (en volumen con otras piezas suyas), “El pecado del éxito y otras obras”, “Monólogos teatrales”, “Tragedias familiares”, “El veneno de la vida”, “Sacrificios”, etc. Libros publicados en el género ensayo: “Tadeusz Kantor o los espejos de la muerte”, “El teatro de la enfermedad”, “Copi: sexo y teatralidad”, “Las artes que atraviesan el teatro”, “Técnicas actorales contemporáneas”, “Técnicas actorales contemporáneas II”, “Breviario de estéticas teatrales” y “Monólogos teatrales”. Entre 2010 y 2018 se editaron sus novelas “Madres fuck you!”, “Qué difícil es decir te quiero”, “Monteagudo. Anatomía de una revolución”, “Cabeza de tigre” y “Perder la cabeza”.

1 — Tucumán, noroeste argentino, allí tu niñez y adolescencia, y por ejemplo, aquellos trenes cuyos nombres tanto me resonaban: el expreso “Estrella del Norte” y el lujoso “Cinta de Plata”. En ellos habrás viajado. Viajemos, Marcos: a tu niñez y adolescencia.

MR — Nací en Tucumán, en la casa de mis abuelos y en la cama donde duermo. La costumbre de mi madre era tenernos cerca del terruño. Después a mi hermano y a mí nos llevaban con el “Cinta de Plata” o el “Estrella del Norte” a la humedad de Lanús, allí, pegada a la ciudad de Buenos Aires. Todavía había algo de campo y baldío y en verano te asaltaban nubes de mosquitos. El lechero te dejaba la botella verde en el umbral de tu casa y el vino te lo vendían desde el tonel. Hay una tristeza en la infancia que acopia en silencio los misterios. Esas oscuridades me constituyeron, y cuando mi hermano mayor me reveló la existencia de la muerte, me escondí en el baño y lloré.

El silencio también fue un arma para combatir a los idiotas, el silencio y la invención de historias. Dos oficios me respaldaban para custodiar mis oscuridades: la actuación y la palabra. Mi padre, que estaba lejos de ser un intelectual, tenía el don, antes de dormirnos, de inventar cuentos y actuarlos tan vívidamente que cuando nos apagaba la luz, yo ocultaba las lágrimas protegido por la oscuridad.

El teatro era un misterio: el escenario, las luces, los disfraces y los actores. Un universo comparable con la imagen de Dios, claro que a éste yo no lo veía, en cambio el teatro almacenaba infinitos escondites. A los cinco años vi a la cantante española Conchita Piquer y a los nueve a Fu-Manchú, a los once le pedí un autógrafo a los actores Enzo Viena, Walter Vidarte y Gilda Lousek. El teatro Alberdi de Tucumán estaba a la vuelta de la casa de mis abuelos. Pasar por allí y espiar por los telones ya era una aventura de asombro y un cultivo secreto y húmedo en el alma. El dolor y el placer estaban unidos a mi imagen de lo que sería el teatro. Por esa época, mi primo y yo caminábamos las productoras cinematográficas de Tucumán buscando los recortes de celuloide. Los clasificábamos por películas y el placer era verlos a la luz e imaginar las escenas.

La primera obra teatral que interpretamos en el patio de los abuelos fue una adaptación de “Una libra de carne” de Agustín Cuzzani, hecha por mi hermano Eduardo. Los textos aprendidos, los disfraces, las sillas en doble fila y hasta algunos amiguitos de la manzana se constituían en una imitación flagrante de un teatro. La colaboración para los actores se pedía al final con la gorra hurtada al abuelo que dormía.

2 — “Abuelo que dormía”. Incorporemos aún más a tus abuelos. Y a quienes desees.

MR — Mi abuelo había llegado de Rusia con el oficio de sastre, y mi abuela con el de comunista. Uno de sus hermanos, según dicen, había sido guardaespaldas de Trotsky, y al otro se lo puede advertir en la foto de la IV Internacional; así pues su casa, en Tucumán, era el sitio de reuniones en donde cada uno cantaba “La Internacional” en su idioma. También dormían allí los militantes comunistas que llegaban a la provincia para buscar futuros brigadistas. No volvieron a reencontrarse con ninguno de los que habían viajado a España, tampoco supieron algo de ellos, según contaba mi abuela. Sencillamente, no regresaron. La Guerra Civil Española se debatía en el patio de la casa. Las noticias se esperaban con ansiedad. Se debatía como si la contienda fuese a tres cuadras de la casa. Desde ese rinconcito de la República percibieron cómo se apagaban los intentos revolucionarios.

Ellos eran comunistas y no veían con buenos ojos a Perón, más aún cuando en esa época habían matado, en el medio de un discurso político, a Mauricio Glezer, sobrino de mis abuelos. A pesar de los reclamos nunca entregaron el cadáver. Su foto estuvo expuesta varias décadas en la pared del local del Partido Comunista de Carlos Casares. Cuando el local cerró, yo viajé a recuperar esa foto. La tarea fue imposible. El tiempo no sólo desintegra los cuerpos, también las imágenes.

El cine-club del Centro Cultural Israelita I. L. Peretz, de Lanús, fue un maestro que nos hizo conocer el buen cine: Luis Buñuel, Jean-Luc Godart, Pier Paolo Passolini y el clásico debate al final de la función. Todo guardaba una estética setentista, una impronta mágica y polémica. Las obras teatrales que allí ofrecían las devoraba. Así conocí a clásicos como Arthur Miller y Tennessee Williams. Cuando a los actores no se los escuchaba, mi abuelo de Buenos Aires gritaba desde el fondo: “¡Más fuerte!”

Mi vida a los catorce años era viajar en un colectivo durante media hora colgado del estribo hasta llegar al colegio. Era la época del presidente de facto Juan Carlos Onganía y la secundaria parecía una colimba; nos exigían la corbata y el pelo corto en plena época de los Beatles. Esperaba la noche para viajar a la escuela de teatro de Lomas de Zamora. Los estudios me los pagaba haciendo masa para empanadas y pidiendo por la calle a la salida del colegio. Yo tenía apetito todo el día y mis compañeros engullían sándwiches de milanesa en los recreos. Por ese entonces era comunista; serlo era otra oscuridad que mantenía en secreto, y que solo lo confiaba a ciertos amigos. Nunca fui un buen alumno en la secundaria. Pasaba de año con una materia previa y con dos cuando se permitía. Mis padres nunca conocieron el colegio (Joaquín V. González) y cada tanto los llamaban por problemas de conducta. Ninguno de los dos quería ir, y el que me salvaba era mi tío Salo. Él era actor, y actuaba el rigor hacia mí frente al jefe de celadores llamado Juliano, un hombre engominado, con traje y digno de los tiempos que corrían. Los celadores que lo secundaban eran tan nazis como él. Más de una vez tuve que justificar mi judaísmo. Ser judío era mala palabra.

La escuela de teatro de Lomas conservaba ciertas costumbres escolares como el timbre al final de clase. Entonces mis compañeros y yo íbamos a beber el peor vino en un bar cercano. Nos sentábamos en la mesa junto a nuestro profesor de Historia del Arte, el poeta Adolfo Fernández de Obieta, hijo de Macedonio Fernández. Él era otro gran contador de historias y nosotros lo escuchábamos con reverencia. Había un respeto por el maestro, casi una veneración, algo disipado en las nuevas generaciones, como si la admiración fuese un atributo del sí mismo, en una época que se encargó de igualar todo, hasta los roles de hijos y los roles de padres. La idea del éxito aplastó neuronas. No está nada mal que todos quieran ser protagonistas, lo malo es que lo sean prolongando el vacío que viven y obsesionados por las alabanzas de los amigos.

Mi primera maestra teatral se llamó Gloria Oporto. Éramos un grupo de unos quince alumnos, todos mayores, yo era algo así como el benjamín, y cuando ella entró al aula, en la primera clase hizo un paneo del curso, reparó en mí, y dijo: “Pase al frente. La situación teatral es que usted está en una plaza leyendo un libro y llora”. Fue mi primer fracaso. El ejercicio comenzó a discutirse entre todos los compañeros y ella nos explicaba que llorar era algo fácil: bastaba un golpe de sangre al cerebro para que las lágrimas fluyeran, no como hilos de coser, sino desbordes de ríos. Y es que ella lloraba a mares.

3 — Circulaste por otras escuelas. E hiciste teatro.

MR — Durante la década de los sesenta existían pocas escuelas de teatro. Los renombrados eran todos aquellos que habían estudiado en Europa y exhibían sus chapas como trofeos engalanados en vitrinas. Mi segundo maestro fue el querido Enrique Escopez, y después vino Raúl Serrano, y después la represión. Tenía 18 años y era militante político.

Yo había aprendido a vender de la mano de mi padre. Él usaba la actuación para convencer a los clientes y tenía el don de saber a quién fiar. En una oportunidad cayó a su bicicletería un diputado buscando comprar una moto. Su negocio era las bicicletas y consideraba que no había porqué vender la muerte; lo cierto fue que el diputado salió del negocio con tres bicicletas para toda su familia. Otro de los dones de mi padre era mirar los cheques y descubrir cuáles eran cobrables y cuáles sin fondos. A veces se generaban discusiones con clientes que aseguraban que el cheque era bueno, lo cierto era que no se equivocaba, leía detrás de los cheques.

Los dos primeros años del terror los pasé en Tucumán, hacía teatro, estudiaba Letras en la UNT y vivía del dinero reunido en Buenos Aires cuando compraba y vendía artículos de bazar. La muerte me rondó en los años ‘75 y 76’, pero ninguno de nosotros terminaba de asumir el riesgo. Yo tenía vedada la entrada a los teatros oficiales; no me refiero para actuar sino como simple espectador de una obra. A mi novia de entonces la habían secuestrado y asesinado, y mi despedida de Tucumán fue ser echado del canal 10 de Tucumán en el medio de un ensayo. Una voz salida de los parlantes de la producción nos anotició al poeta Mario Romero (1943-1998) y a mí: “Tengan a bien abandonar el canal de manera inmediata”. Salimos avergonzados. Los actores y los técnicos nos miraban y nadie atinaba a hablar.

Cada noche nos preguntábamos dónde dormir, cuál era la casa menos insegura. Analizábamos pro y contras y decidíamos. La noche era un carrusel con un ser invisible que nos observaba y que decidía a quién de nosotros le correspondía la sortija. Bastaba sacarla para ser humo, como aquellos que salían de la chimenea de Auschwitz.

Mi persecución dejó huellas en mis novelas. Un personaje llamado Pablo pasó a ser mi alter ego huyendo de Tucumán a Buenos Aires. Cuarenta años después, esa fuga se tornaba literaria en mis novelas históricas: “Perder la cabeza”, “Cabeza de tigre” y “Monteagudo. Anatomía de una revolución”.

Llegué clandestino a Buenos Aires y después viajé a la Rumania de Nicolae Ceaușescu. La beca me servía para alejarme de la persecución diaria, estudiar lo que me gustaba y vivir en el supuesto edén Socialista, pero el lenguaje teatral buscado estaba lejos de encontrarlo en la Universidad de Teatro Ion Caraggiale de Bucarest. Me fui algunos meses a Italia, donde monté un espectáculo con 100 extras y 10 actores fiorentinos. Ese “Vía Crucis” es ahora el tema de una novela inédita: “Naufragio en Bibbona”, la imagen de Cristo azotado y mi vida en Bucarest.

4 — Y retornaste a nuestro país.

MR — En los albores de la democracia en Argentina regresé desilusionado del socialismo. Crear y escribir comenzaba a ser una manera de encontrar mi lugar en el mundo, claro que por ese entonces estaba prisionero del reconocimiento y de todas las vanidades que el artista tiene al exponerse en un escenario. Una caparazón gruesa de piel impide el contacto con el otro. Los lobos marinos se protegen del frío, nosotros nos defendemos del prójimo, de la interioridad del otro. La juventud estaba ligada al heroísmo y a la soberbia de entonces, dejarla a un lado fue también abandonar las pieles que nos recubren del otro; naturalmente, no se trata de andar desnudo por la vida, solo los locos pueden hacerlo, pero por lo menos quedarse con una capa ínfima que nos recubra, y además que sea transparente para ver al otro y dejar que su alma nos atraviese.

La primera obra que escribí se llama “Matadero, Capital Federal” y tiene que ver con el barrio de Matadero y la hinchada de Nueva Chicago. La presenté en un concurso Municipal (“Voces con la misma sangre”) en plena época menemista. Lo organizaba el Teatro Presidente Alvear y mi obra ganó junto con nueve obras más; todas debían ser estrenadas en el Alvear. Lo cierto es que a “Matadero…” se negaron a hacerla como indicaban las bases. Al volver a leerla descubrieron que la pieza era una crítica al menemismo, estaba encubierta bajo la figura de un yupi (Marcelo) que los sábados por la tarde se transformaba en el Turco, jefe de la barra brava de Chicago, y que al final abandonaba a los hinchas para irse con una mujer millonaria.

La carta documento que les envié salió publicada en la revista “Humor”. La directiva del Club Chicago la leyó y me llamó porque quería conocer la obra de teatro. Al principio se interesaron, pero todo quedó en la nada cuando se nombró una comisión organizadora del evento. Un día que estaba saliendo del club me encararon algunos jefes de la barra brava. La casualidad hizo que el apodo del personaje (Turco) fuese el nombre del anterior jefe de la hinchada. Me pidieron presenciar un ensayo. Se entusiasmaron y tomaron la posta adueñándose de la obra y de la puesta una vez estrenada. Una bandera de cincuenta metros con el nombre de la obra se floreaba en la cancha. Los hinchas coreaban los nombres de los personajes más queridos en la cancha. Las funciones se hacían en el teatro Piccolo de la calle Corrientes, frente al teatro Alvear, también en el club de Chicago y hasta en la cancha. Resultó increíble para nosotros que Víctor Hugo Morales transmitiera la salida de los actores como si fuesen jugadores. El teatro Piccolo se convertía en una fiesta de cantos y papelitos. Llegaron a manejar el sonido y las luces de la obra. En las últimas funciones hablaban al final de la función con los actores y reparaban en detalles que se perdían y que a ellos les gustaba. Los hinchas se levantaban de las butacas para cantar, y hacia el final de la obra pasaban de la alegría al llanto. He visto llorar y abrazarse a hinchas como si fuesen chicos. Ese recuerdo perdura, imborrable, fue la mejor respuesta al teatro oficial y a quien se negó a dirigir la obra, Villanueva Cosse.

Nunca supe cómo la barra se enteró de que yo era hincha de Vélez Sarsfield, la contra de Chicago. Me lo perdonaron. Pasó el tiempo y en dos oportunidades me llamaron por teléfono, afónicos, un hilo de voz gastada me anoticiaba que ese día Chicago ascendía a primera división: yo para ese entonces ya simpatizaba con los verdinegros.

5 — ¿Y tu carrera de Letras...?

MR — La carrera inconclusa de Letras la terminé en Tucumán cuando regresé de Rumania. Cinco meses de venta de cuadernos escolares en las librerías alcanzaron para alimentarme dos años y pagar mis estudios. La etapa siguiente fue actuar un monólogo en Europa y a mi regreso me dediqué a vender libros de medicina. Cuando tuve una casa dejé los libros y volví al teatro y a la escritura.

Un día uní el teatro a la vida y me casé. El matrimonio fue siempre una ficción desgraciada, aunque el ritual de la ceremonia alcanzaba un momento epifánico digno de ser vivido. Un rabino nos casó en el escenario del teatro del Centro Cultural Recoleta, de manera tal que la obra “El último ensayo” continuaba con la aparición de la jupá y los testigos. Tres actores la representaban: mi mujer de entonces, un actor joven y yo. El escenario era la antigua iglesia del barrio Recoleta, entonces devenida en teatro. La ceremonia casi le cuesta el puesto a su director, el inolvidable amigo Miguel Briante.

He procurado que cada obra teatral tenga un lenguaje distinto. Dejé de escribir teatro cuando me harté de los actores, de la mediocridad del poder teatral y de los funcionarios condecorados de gloria que llegaron allí, más por capacidad política que por talento. Algunas de mis veintitrés piezas teatrales publicadas fueron consecuencia de hechos de la vida que con el tiempo pude ficcionalizar. La obra “Eterno ideal” fue concebida en un momento en que los celos, el enamoramiento y mi narciso herido hicieron en mí un combo suicida. Cometí el pecado de hacer madres a dos mujeres. Las consecuencias las padecí durante muchos años. De esas historias nacieron dos hijas: una pieza teatral titulada “¿Ya se hizo usted su fotografía?” y una novela que me encanta: “Madres fuck you!” La paternidad quedó siendo una deuda para una próxima vida; dudo que la haya, razón por la cual me aseguro de dejar en la tierra estas dos obras que representan un período de mi paso por el mundo.

6 — En 1995 volviste a Europa.

MR — Mi tercer viaje a Europa fue a Polonia, sí, en 1995. Investigué la obra de Tadeusz Kantor y de allí nació el libro de ensayo “Tadeusz Kantor o los espejos de la muerte”, que lleva tres ediciones en dos editoriales. A raíz de mi experiencia polaca llegué a la Argentina y formé un grupo de investigación teatral llamado Circus Renacentista. Basadas en ese lenguaje dirigí cuatro obras a lo largo de diez años. El tiempo y la práctica hicieron que a partir de Kantor desarrollara un lenguaje teatral singular. Yo amaba el teatro de texto; convengamos que en el lenguaje del Circus la palabra pasaba a un último lugar, puesto que la imagen era portadora de los sentidos y de los mitos que resucitaban. Me dediqué a experimentar ambos lenguajes dirigiendo muchas obras de texto.

Durante el cuarto viaje a Europa me doctoré en Filología Hispánica en la ciudad de Málaga (España); la tesis doctoral fue sobre la obra de Copi, y me posibilitó escribir dos libros sobre el tema: “Copi, simulacro de espejos”, publicado en España y “Copi, sexo y teatralidad”, editado en la Argentina, y un ensayo incluido en el volumen colectivo “Il teatro inopportuno di Copi”, editado en Italia.

Estar desterrado del terruño te convierte en una lupa de tu alma. El pasado se acerca a los ojos, distante y cercano, está allí, como una estrella al alcance de tu mano. La lupa nos acerca un dolor antiguo que no alcanzamos a descifrar, es algo que te hace lagrimear sin motivo, que se respira y que se sabe sin saber: el perfume del aire, los envoltorios de una rosa, el zigzag de una mariposa. Nos aterra la invisibilidad de la existencia. Los amores perdidos se padecen y los odios se atemperan. No nos enseñan a morir, se cabalga desconociendo el final del camino. Todo quedó expresado en dos obras escritas en España, dos obras que reflejan complejas vidas familiares, sentimientos encontrados y sobre todo la imposibilidad de hablar del amor: “Regreso a casa” y “Qué difícil es decir te quiero”. Ellas y mi tesis justificaron mi autoexilio.

Estando en España viajé a distintos países haciendo entrevistas a escritores: la que más rememoro es la que le hice a Paul Bowles en Tánger; fue la última en vida, dos meses después me enteré de su muerte. Tenía ochenta y ocho años. Me recibió en la cama, a los costados había libros y cartas de todos los países del mundo. Contaba con un chofer y una cocinera de toda la vida. Su rutina era la cama, siempre lo había sido; cuando joven leía y escribía allí mismo, y a la tarde el chofer lo llevaba a dar unas vueltas por la ciudad.

7 — ¿Y entonces “regresaste a casa” (otra vez)?

MR — Lo vivido fue una sucesión de partidas y regresos, aunque sostengo que la vida es más larga de lo que uno sospecha, retrocedo en el tiempo y cuento que volví a casarme con una mujer que amo hace dieciocho años. La vida es algo que cada tanto se revisa y uno encuentra agujeros difíciles de remendar con el mate*, y aunque se logre, se hace costumbre vivir remendado. Imposible tapar los vacíos afectivos del alma. Así pues, basada en la pieza teatral escribí lo que nunca pude hablar dentro de una novela: “Qué difícil es decir te quiero”.

Los mitos fundacionales los abordé en tres tragedias: “El sacrificio”, “Hipólito o la peste del amor” y “Edipo en la cruz”, y en algún momento pensé en escribir todas las versiones de los clásicos griegos. Esto quedó en deuda, espero cumplirlo en los años que me restan. La dirección y la enseñanza de la dramaturgia, el guión y la dirección teatral me dieron la posibilidad de viajar a la Universidad de Colombia, a la de Ecuador y a muchas de las provincias argentinas.

Estaba dirigiendo el teatro estable de Tucumán cuando comencé a investigar el tema de la enfermedad e hice de la Biblioteca de la Universidad Santo Tomás de Aquino mi escritorio, y de la Biblioteca Sarmiento un lugar de consultas. Mi versión de “Los derechos de la salud” de Florencio Sánchez fue un disparador de un libro de ensayos: “El teatro de la enfermedad”. Lo interesante de la puesta de “Los derechos de la salud” fue convertir a una familia sana en enferma y a una mujer enferma en una persona sana. La protagonista está afectada de tuberculosis y la familia le niega la muerte. Ella los observa respirar abriendo los cierres de una bóveda de material transparente, y hacia el final, convertí a la familia en un insecto que camina y a la enferma muerta en un ser alegre que saluda a los espectadores.

Una de las preocupaciones de un escritor es la cantidad de lectores a los que llega. Por nada del mundo eso debe ser mirado como una señal de que un libro sea bueno, a lo sumo puede ser considerado útil, aunque la utilidad no tiene por qué estar reñida con la belleza, es algo que nos resistimos a aceptar como si en nuestro imaginario ser elitista fuese un pecado. Tres volúmenes editados por Capital Intelectual: “Técnicas actorales”, “Técnicas actorales II” y “Las artes que atraviesan el teatro”, deben ser los libros de ensayo teatral más vendidos de las últimas décadas en las librerías del país.

Un escritor, por lo menos eso es lo que a mí me sucede, es alguien que inventa una necesidad para ocupar el tiempo. Los editores no te llaman por teléfono, para colmo reciben cientos de originales que apilan en sus escritorios. Cada día hay más gente que escribe y menos que lee, entonces aparecen editoriales pequeñas, muchas de ellas excelentes, y otras que cumplen un sentido comercial como quien instala una verdulería. Son las que suplen ese vacío interior del hombre, no vendiendo remolachas pero sí abanicando el goce de los egos. Estos impostores del mercado lucran con la tendencia de un hombre encerrado en un celular sacándose selfies o escribiendo mamarrachos. Ese hombre desesperado e inconsciente aspira como paradigma de su vida a plantar un árbol, procrear un hijo y escribir un libro. Semejante perogrullada, difícil de sostener en un mundo en donde lo efímero y desechable está a la orden del día, es consumida por el común a cualquier precio.

Mi colaboración en el último tomo de la “Historia crítica de la literatura argentina”, dirigida por Noé Jitrik, dio origen a la escritura de un ensayo sobre las tendencias del teatro contemporáneo en nuestro país: “Breviario de estéticas teatrales”. La obra de un escritor es una y, probablemente, se halla en un único libro, el resto son variaciones de una apertura feliz. Tengo por costumbre, cuando la imaginación flaquea, sacar personajes de mis obras teatrales y ponerlos en mis novelas o viceversa. Me copio, me invento, sufro, me distraigo, y mientras tanto el tiempo pasa.

*Era tradición remendar con el mate.

8 — ¿Con cual “no común” persona o personaje te identificabas, te identificás?

MR — Como actor me identifiqué desde siempre con Marlon Brando en “Nido de ratas” y con James Dean en “Al este del Paraíso”; no por casualidad mi primer rol teatral fue Jerry en “Historia del zoo”, de Edward Albee. El tiempo transcurre y con él nuevas identificaciones: Woody Allen me llevó a imaginar que algunos de sus films podrían haber salido de mi pluma. Tenía en común la imagen del derrotado, el no poder resistirme al fracaso y a la risa de la gente. Así nació mi obra “El pecado del éxito”, con esa imagen del derrotado chaplinesco. El argumento es que un hombre carga con la ambición del éxito pero es demasiado intelectual para alcanzar esa conquista superficial. Entonces un empresario lo pone en contacto con un médico dueño de una máquina capaz de quitar todo lo intelectual que lo perturba: Baruch Spinoza, Franz Kafka, Soren Kierkegaard, etc. Claro que ese conocimiento no se pierde sino que va a parar a otra cabeza o a una bolsa de residuos. Su mujer será quien lo reciba y ella alcanzará la fama como intelectual y él, arrepentido de la decisión, reclamará en vano por su pensamiento.

El premio otorgado por Iberescena en 2009 me permitió viajar a dirigirla a Quito.

9 — Tantas veces, en conferencias, seminarios, entrevistas, artículos, te has referido a Copi (Raúl Damonte Botana, 1939-1987). Sin embargo, ¿por qué privarnos de que también para nuestros lectores nos des tu visión de él y de su notabilísima obra?

MR — Hubo dos artistas que me atravesaron: Tadeusz Kantor y Copi. A Kantor lo estudié en Cracovia y a Copi en España. Mi tesis doctoral se basó en su obra. Allá encontré todo lo referente a nuevas modalidades de relaciones y él sostuvo la importancia de una cultura capaz de inventar modalidades de relaciones, modos de existencia, tipo de valores, formas de intercambio entre individuos que sean realmente nuevos, que no sean homogéneos ni puedan superponerse a las formas culturales generales. Si eso es posible, la cultura gay no será entonces una mera elección de homosexuales para homosexuales. Se crearán relaciones que, hasta cierto punto, puedan trasladarse a los heterosexuales. Hay que invertir un poco las cosas. En lugar de enunciar “Tratemos de reintroducir la homosexualidad en la normalidad de las relaciones sociales”, debemos decir “dejémosla escapar y procurará nuevos espacios donde encontrarnos en nuevas posibilidades relacionales”. Al proponer un nuevo derecho relacional, veremos que personas no homosexuales podrán enriquecer su vida gracias a la modificación de su propio esquema de relaciones: esto es lo que deseaba Copi, y lo concretó a través de su obra.

10 — Me interesaría que nos detengamos en dos de tus ensayos: “Acerca de las barras bravas” y “La historia del teatro idish en la Argentina”.

MR — Son dos ensayos muy cortos. Las barras bravas de antes no son las actuales. No me malinterpretes pensando que antes eran angelitos. Para nada, pero la violencia y las drogas crecieron de manera exponencial en estos treinta años. Y estoy hablando de una de las barras con historia violenta como la de Nueva Chicago. Te intimida solo el hecho de llegar a la cancha y mirar la pintada en una de sus paredes: “Bienvenido a tu velorio”. Sin embargo, había códigos de respeto y de solidaridad por los hinchas, existía la admiración hacia los artistas y un verdadero amor por la camiseta. El resto eran prácticas que hasta el día de hoy se mantienen: enjabonar los vestuarios visitantes para imposibilitar el precalentamiento, y en partidos difíciles sobornar a la policía para recibir a los jugadores visitantes con golpes de puños.

Nosotros compartimos asados al final de algunas funciones y pude palpar el orgullo de los hinchas por ser representados en el teatro. Nos cuidaron cuando fuimos a la cancha ofreciéndonos la platea, milanesas y refrescos. Éramos dos mundos tan distintos y ambos lo sabíamos.

El teatro idish fue una idea de Alberto Ure para la revista del Teatro San Martín. Me serví de la biblioteca de la entonces AMIA [Asociación Mutual Israelita Argentina], de las entrevistas que realicé a los actores vivos, y a través de los viejos comediantes me enteré de anécdotas que hasta el día de hoy recuerdo. Jacob Ben-Ami era un gran actor judío dueño de teatro en Estados Unidos. Cuando llegaba a Buenos Aires, lo hacía no solo para actuar su repertorio sino también para dar conferencias a la intelectualidad de la época. La admiración que despertaba hacía que un actor como Narciso Ibáñez Menta le besara las manos.

Los dueños de burdeles y cafishos judíos, antes del golpe del presidente de facto José Félix Uriburu, eran amantes del teatro y con capacidad económica de comprar medio teatro de butacas por anticipado cuando los empresarios proyectaban la llegada de actores famosos de Estados Unidos. Los mafiosos ansiaban vivir como judíos, ir al Templo, ser enterrados en cementerio judío, ser aceptados por la comunidad. Como eso resultaba imposible, entonces compraron un rabino, un templo y un cementerio.

11 — Dramaturgia, narrativa, ensayo, periodismo cultural… ¿Fuiste “convocado” por la poesía?

MR — Se publican toneladas de libros y la vida es corta para hacer todo lo que uno se propone, y a veces es sabio elegir, renunciar. Solo los genios pueden hacer todo y bien; como no pertenezco a esa categoría, me conformo con dejar algunas novelas o ensayos que sobrevivan algún tiempo. Tengo demasiado respeto por la poesía. Tal vez algún día corrija y publique, pero solo por un gusto personal. Yo considero que mi poesía está en el lenguaje narrativo o en el ensayo mismo.

12 — Animales legendarios: ¿Medusa, gorgona, cerbero, cancerbero o anfisbena?

MR — Hay una generación de anfisbena que padeció la dictadura militar, allí perdimos una de nuestras dos cabezas. Continuamos viviendo con la verdadera, en cuanto a la otra, la cínica, fue enterrada a tres metros de profundidad. Los que decidieron conservarla viven la apariencia y cada tanto sacan a relucir las viejas medallas guerrilleras, con olor a naftalina.

Me he topado en mi vida con alguna medusa; por suerte, no quedé convertido en piedra, muy por el contrario transformé el dolor en arte, y tampoco corté su cabeza, ella ya la había perdido cuando la encontré.

Ni en sueños visité la entrada del Averno. Lo más próximo que estuve fue el día que hice un té con cucumelo. Una de las tres cabezas del cancerbero manejaba un Ford Falcón verde, la otra representaba la ignorancia que es un sinónimo del odio de clase, cabe decir que persiste en la actualidad, y la última de las cabezas representa a los esbirros del poder, con mucha actividad en estos tiempos de resistencia. Por todo eso escribí “Perder la cabeza” (Editorial Alfaguara). Acaba de ser publicada.

13 — El actor Marcelo Katz expresó en una nota que “Un unipersonal es una cena de dos: el actor y el público”. Inquiero a quien ha incursionado en más de una ocasión en piezas teatrales unipersonales: ¿cómo te han resultado esas experiencias? ¿Qué espectáculos unipersonales más has disfrutado como espectador?

MR — El unipersonal no es un género que me interese. Tengo muchos recuerdos de cuando lo hacía y lo miraba. Yo comencé a hacer unipersonales en Tucumán a los veintitantos años. En esa época te llevás el mundo por delante. Un día te das la vuelta y te das cuenta de que fue el mundo el que te llevó. Te creés el mejor y esas cuentas se pagan. Tampoco contaba con un referente de admiración; al no tenerlo, por desgracia, terminás siendo vos ese objeto y ahí comienzan los problemas. A nada le temía. Actué en Estocolmo, en Alemania y en muchas provincias argentinas. Yo mantenía al público sin moverse durante dos horas actuando una versión del “Peer Gynt” de Henrik Ibsen. La obra la llamamos “El último emperador”. También actué un poema novelado de Rodolfo Braceli: “El último padre”.

Mis mejores recuerdos del género fueron la magia del Bululú, del español José María Vilches [1935-1984], que llegó a hacer 4500 funciones del espectáculo y murió en un accidente automovilístico en nuestro país, muy cerca de la ciudad de Las Flores; y a comienzos de los años setenta, apenas tenía diecisiete años, admiraba a los actores que hacían café teatro o café concert en Buenos Aires, como Cipe Lincovsky, Antonio Gasalla, Carlos Perciavalle y tantos otros. Me atraía el café berlinés y la magia íntima de un actor que cantaba, decía poemas de Bertolt Brecht y monólogos. Me di ese gusto con un café-concert realizado en todo el norte de la Argentina.

14 — ¿Cómo no preguntarle a quien tanto se ha involucrado en la creación de novelas históricas sobre aquellas novelas históricas que más lo hayan conmovido o que más se acerquen a la excelencia…?

MR — Andrés Rivera es un referente fundamental con “La revolución es un sueño eterno”, pero también lo es Abel Posse: “El largo atardecer del caminante” y Tomás Eloy Martínez: “Santa Evita” y “La novela de Perón”, y María Esther de Miguel con “El general, el pintor y la dama”, entre otros.

15 — En una entrevista que te realizaran para la revista “Cabal”, refieren que viajaste a Cracovia indagándote respecto de por qué de Polonia había surgido un teatro “radicalmente distinto al del resto de Europa”. ¿Por qué de Polonia surgió un teatro radicalmente distinto al del resto de Europa?

MR — La artes reinan en el único enclave católico rodeado de países ortodoxos. La guerra, el antisemitismo, los campos de concentración, una intelectualidad exquisita junto a una dinastía de reyes y de papas, la fineza de su aristocracia y universidades que llegaron a ser, en siglos anteriores, las mejores de Europa, hicieron de Polonia un país singular. Todas las artes se congregan con excelencia en un país que en la actualidad vive un proceso político nacionalista; ¿un regreso a viejas prácticas?

El teatro investigó lo que la palabra ya no podía comunicar. El horror carece de palabras y el teatro las buscó en el objeto encontrado, en el vacío existencial y el vacío escénico, allí donde las palabras sobran y solo queda lo cómico nostálgico ante la tragedia. Jerzy Grotowski y Tadeusz Kantor fueron sus máximos exponentes. El primero creó el Teatro Laboratorio, el segundo, el Teatro de la Muerte.

*

Marcos Rosenzvaig selecciona dos de sus poemas inéditos y fragmentos de dos de sus novelas para acompañar esta entrevista:

SALA DE ESPERA

Con elegancia virreinal

los hilos van y vienen

hasta entretejer un paquete de confitería.

Uno escapa de los dedos ágiles

y envuelve el anillo terrenal.

Sobre ese camino luminoso

marcha una caravana de abejas

sin alas

todas ellas

fugadas del panal.

Los amantes giran su juventud

alrededor de la alianza de oro,

se prometen recostados en la alfombra mágica,

encendidos se lanzan

del estribo de un tobogán.

Un hilo largo envuelve a la tierra

como el anillo

el temblor de los amantes.

El hombre es un viandante del sedal.

Las abejas giran fatigadas

alrededor del anillo de compromiso

hacen malabares colgadas del brillo del oro.

Una araña cruza la luna,

como una persona tardía la pantalla de cine.

Las patas ladronas tejen un ovillo de aire azul.

Mi gato entra por la ventana.

Y me dice: ¿no viste mi cuerpo?

Cómo explicarle lo incomprensible.

No besé a mi padre, ni a mi madre, ni a mi hermano, ni a mi gato antes de morir.

¿Por qué nadie me enseñó a besar?

Muchos años después

la inmigrante toma el mismo subte

con estudios clínicos bajo el brazo.

Se aferra al pasamanos

y se da cuenta que se resbala

porque es de plastilina,

como la humedad del cabello

los días lluviosos,

las veredas nuevas,

el idioma nuevo,

el país nuevo,

su antiguo trabajo,

sus piernas fibrosas

y sus estudios clínicos.

Desciende

la escalera mecánica,

el charco sin saltarlo.

La muerte llegará con zapatos y pasamanos cansados,

ella entregará su mano mojada de lluvia,

alguien le quitará los anillos,

después los anteojos,

y por último una vieja dentadura.

Todo se hará en orden,

con los papeles al día.

Fragmento de “Perder la cabeza”

Yo, Marco Avellaneda, que nací en Catamarca, que estudié en Tucumán y que a los veintiún años ya era abogado, pienso que una cabeza muerta sin brazos ni piernas ni cuerpo que la sostenga es casi inofensiva. Digo casi porque las mujeres que cruzan esta plaza se han propuesto enterrarme. Seguramente para que no sufra la penitencia a la vista de los paseantes, ni para que las inclemencias del tiempo sigan decolorando lo que, en otra época, fue un relicario de mujer adolescente y enamorada. Yo, Marco Avellaneda, que fui decapitado a los veintiocho años por haberme opuesto a vivir amordazado con un chaleco punzó, un sombrero con cinta color punzó, un poncho punzó y con el maldito color punzó hasta en el culo, he muerto y mi cabeza hace dos semanas es exhibida en la plaza Independencia de la ciudad de Tucumán. En cuanto a mi alma, debo decir que ignoraba la velocidad de la muerte, que sabía acerca de la crueldad de los represores pero que jamás imaginé tantos años vagando como un niño perdido para siempre.

La plaza está desierta. El calor ahuyenta a los transeúntes a sus casas. Una mujer espera en un banco empecinado. Fortunata García, resguardada por la sombra de un naranjo desde el mediodía hasta el atardecer, no hace otra cosa que espiarme desde el vértice mismo de la plaza. En el extremo opuesto, formando un triángulo isósceles perfecto tomando mi cabeza como vértice, el comandante de la guarnición. Un hombre comprometido a garantizar la seguridad de mi cabeza...

Como si pudiera escapar.

Ella finge leer un libro pequeño. Seguramente se trata de una Biblia. A la altura de su boca el libro tiembla y sus ojos atardecidos de laguna de campo alunizan en los míos desteñidos. Mis ojos, si pudiera palpar mis ojos. El color, ¿habré perdido el color? ¿Qué quedó de mí? ¿Quién soy? Ni siquiera un actor, algo menos que un bufón, una cabeza de kermesse; un objeto triste repleto de recomendaciones como las de una madre a un niño el primer día escolar: “No cruces la calle solo, tampoco te olvides los útiles, si querés ir al baño pedile permiso a la señorita y no te asustes... Cuando seas grande es posible que casi no me necesites, pero te vas a acordar siempre de mí”.

Tampoco ustedes van olvidar mi cabeza de espantapájaros, mi cabeza de mierda ultrajada por la mirada de todos y hasta por las palomas de este maldito sol de Tucumán.

Ahí está ella, obstinada. Aferrada a cualquier ilusión, estorbando mi libertad con un vientre ocupado por un hijo mudo de por vida, un hijo que jamás tendremos porque me separé de ella a la edad de dieciocho años. Pero ella persistió en amarme sola durante toda la vida, como lo hace ahora desde un banco. A distancia, temerosa de las miradas federales, disciplinada con su cinta punzó. Con miedo de que alguna de las mujeres emperradas en enterrarme pueda pensar que ella, Fortunata García, continúa aún enamorada.

Sí, de a poco me voy secando. Poco a poco. Serenamente, sin urgencias, sin demandas. Lo sé, aunque no tenga un espejo.

Envidio a los hombres que llegan al final con ojos cansados de haber amado bellas mujeres y conocido tierras fantásticas. Quizás para ellos todo sea distinto, no lo sé.

Fortunata deja el libro pequeño sobre su regazo y abandona los ojos a la deriva como quien ya no busca una explicación a las cosas. Ella se entrega a la molicie de la noche. Ya no le interesan el qué dirán ni el cotilleo del pueblo. Hace un esfuerzo para que nadie note la oscuridad en la que se ha sumergido. Por eso continúa respondiendo mecánicamente los saludos de aquellos que, para ahorrar distancia, cruzan la plaza en diagonal sin inquietarse por el horror de una cabeza que cuelga de un árbol.

Aún me recorre un zumbido de patas al galope. Una sábana de polvo de patas. Un cielo surcado de sables y de gritos. Yo, esforzándome por desafiar el pánico, empapado de sudor y empapando las crines de las bestias asustadas, con las manos resecas de tanto sol, cortajeadas por la fuerza de las riendas, sostenido a las riendas como a la vida, despanzurraba el viento a sablazos. Los pingos intuían que Quebracho Herrado era el principio del fin, después seguiría Famaillá y mi huida desbocada y la de Lavalle hacia el norte, y la traición de Sandoval y Oribe escribiéndole a Rosas: “La cabeza de Marco brillará como un sol o como un espejo en la plaza, para que cada tucumano se mire y piense”. Y Rosas contestándole: “Dios es infinitamente justo”.

Fragmento de “Monteagudo. Anatomía de una revolución”

—¿Y entonces?

—Ahora sé lo que es morir. Algo filoso entró en silencio, como la confidencia de un amigo, y se deslizó dentro de mi cuerpo como un pez. La agonía es una suma de incertidumbres. En ese momento me pregunté si era el final, y me dije: ¿Tan presto mueren los hombres libres? Me temblaron las piernas hasta que finalmente me derrumbé. Mis asesinos estaban tan nerviosos que olvidaron el puñal adentro. Cuando lo saqué a la luz, lo miré y él me sonrió. Los puñales sonríen después que matan. Estaba tibio como una rata enferma. Lo arrojé lejos y lentamente me senté a esperar. Resulta difícil imaginar la vida cerrándose como si la luz tuviese una tapa para apilarnos en el fondo de la tierra. Volví la mirada hacia el puñal, sobre el empedrado, a metros de mí, y vi dos dientes en su boca.

—¡Eso es imposible!

—Que yo hable también le pareció imposible, ¿o no? Sólo quiero contarle, doctor Pascasio, acerca de mi muerte y de los cuerpos que conocí cuando el mío me abandonó; contarle mis penas y los ardores que se inscriben cuando Dios ciñe y se sienten sus velos.

—Llegó al sitio indicado, doctor Monteagudo.

—Le juro que me tomaron desprevenido, y todo porque venía pensando. Es un gusto rumiar durante la noche mientras uno camina. Había estado en el velorio de un compañero del ejército, el Coronel Soler. Y fíjese qué gracioso, estaba cerquita del muerto y me apunté a una mocita. Nos sonreímos cajón de por medio. La viuda lloraba en la cabecera. Yo disimule yéndome a buscar la brisa de la noche y además para tratar de sacarme el olor que se pega al cuerpo en los velorios. La mulata esperó un rato y después apareció con una sonrisa espumosa. Su vestido estaba al tono del finado. En la calle no transitaba un alma. Así que me encargué de ahuyentar la muerte engañando la pollera de la chinita y a su braga. Mi mano se deslizó como tapando el sol y oscureciendo el bosque, y entonces me di cuenta de que resbalaba en savia y que no había manos que sujetaran la mía o que me impidieran avanzar.

—Vuestra merced no pierde el tiempo —me dijo la mulata con un reproche mimoso.

La viuda salió a la vereda e interrumpió la escena. Yo me hice como que consolaba a la mulatita. Ante la mirada inquisitoria de la señora, parada en el portal de la casa me acerqué a ella y extendí mi mano triste.

—Uno se acostumbra a ver morir después de tantas batallas. Pero mal que nos pese, la costumbre no quita el dolor —le dije a modo de condolencia.

La mulatita se quedó mirando atónita la escena.

Esa noche yo tenía compromiso con otra mujer. Así que me despedí de ambas mujeres y me fui caliente y con aroma a hembra.

Usted sí que parece una hembra, me dijo hace mucho tiempo el Coronel Atilio Cáceres. Era la primera vez que nos cruzábamos. Yo siempre llevo mi perfume a cuestas, le deslicé con tanta naturalidad, que un parroquiano dio un puñetazo de risa y volcó el vino sobre la mesa. Y rematé acercando mi cuello a su hombro: ¿Le gusta?

Esa noche era tan placentera que daba pena abandonarla. Así que caminaba demorando la noche. Caminaba y recordaba la amistad nacida tiempo atrás con el Coronel Cáceres en la batalla de Cancha Rayada. Atilio Cáceres tenía el don de ser un intrépido guerrero y esa era la razón de que lo llamáramos El Indio. Cuando se enfurecía en el medio de la batalla, dejaba en el aire ese aroma fétido de los malones. Su cuerpo era el doble del mío, enorme, casi que lo escondía, o más bien lo llevaba con timidez. Y en semejante humanidad juro que descansaba la mirada inocente de un perro. Mis dos manos hacían una de las suyas. Su cuerpo parecía un papel rayado por la mano de un niño. Las cicatrices iban y venían sin encontrar la forma definitiva.

En Cancha Rayada nos habían sorprendido de noche. ¿Lo aburro?

—No. Continúe por favor.

—Recuerdo que la desorganización fue total. Los mandos se perdieron y cada uno se fugaba como podía del estruendo de los cañones y de una carnicería que por la mañana había hecho que hasta el cielo oliera a podrido. Jamás escuché tantos gritos juntos. De repente vi al Coronel solo, defendiéndose contra un grupo de enemigos. Reuní a cuatro soldados y lo sacamos de ese infierno llevándolo en mi caballo. Él resistía a todas las heridas, a todos los combates. Le puedo asegurar que pensé que se moría en el galope. Un hachazo en la cabeza y un tremendo agujero en el cuerpo. Perdía sangre por todos lados y todavía me calmaba y me decía: despreocúpese Bernardo, me las vi peores y salí. Yo azuzaba a mi pingo y no tenía palabras; mi camisa estaba empapada de su sangre y él se mantenía enhiesto como una columna. Finalmente llegamos a la casa de un cirujano amigo. Dos meses después ya estaba repuesto.

Entrevista realizada a través del correo electrónico: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcos Rosenzvaig y Rolando Revagliatti, septiembre 2018.